日本生化学会の歩みによせて

日本生化学会の歩みによせて

名誉会員 谷口 直之

はじめに

この度日本生化学会が創立されて100周年ということで執筆の機会を与えていただき大変光栄である。本来ならもっと適任の方がおられるとは思うが、ご指名なので受諾させていただいた。会員としての経験を中心に記載するが、最初に字数制限のため敬称略して記載することをご了承願いたい。

第74回日本生化学会開催について

小職は2001年に21世紀の船出を祝い“Posgenome Vistas in Biochemistry”のテーマで国立京都国際会館での第74回の会頭を拝命し開催させていただいた。運営には当時の生化学会会長 鏡山博行、阪大医学部の中村敏一、高井義美、岡本光弘、そして阪大医学部生化学教室のメンバーだった本家孝一、藤井順逸、池田義孝、高橋素子、宮本泰豪、三善英知、鈴木敬一郎、東山繁樹、井原義人や黒田正夫(共同研)らの多くの方々が多大な協力をしてくださった。参加者は5766名、特別講演4題、シンポジウム(76分野)548、ポスター発表2305演題、バイオインダストリーセミナー14題と大変盛況であった。特別講演にはStanley J. Korsmeyer(Dana-Farber Cancer Inst., Harvard Med. Sch.)、Iain W. Mattaj(EMBL)、Sen-itiroh Hakomori(Pacific Northwest Res. Inst., Univ. of Washington)、岸本忠三(大阪大学)のいずれもそれぞれの領域で世界のトップをゆく方々にお願いをし、いずれも大変盛況であった。

第20回国際生化学・分子生物学会議(IUBMB)について

IUBMBは、生化学と分子生物学の発展と進歩を促進し支援することを使命に掲げ、世界5大陸の77の国と地域、また49の加盟団体と25の準加盟団体を擁するグローバルな連合である。また八つのJournalを出版している。1967年に当時の日本生化学会長 赤堀四郎、島薗順雄、二国二郎、江上不二夫らを中心に第7回IUBMBを東京で開催し、当時としては最大の国際学会の一つで、50か国、5000人以上の参加で成功裡に終えた。39年後の2006年に第20回IUBMBが京都国際会議場で本庶佑会長のもと開催された。彼の卓越したリーダーシップにより運営され、テーマは「Life: Molecular Integration and Biological Diversity」とした。第11回アジアオセアニア生化学者・分子生化学者連合会議(会長 二井将充)、第79回日本生化学会大会(会長 長田重一)、第29回日本分子生物学会(会長 花岡文雄)との合同開催で、また日本細胞生物学会(会長 中野明彦)とも共催で行った。開会式には当時の皇太子殿下をお招きして、開会式でのお言葉を賜った。殿下は当日午前中、愛子様が通われていた学習院幼稚園の父親参観にご出席され、お忙しい中、午後に京都にお越しいただき、会員一同感激した。また殿下をお招きしての茶和会も開催し、殿下のお優しいお人柄のもと和やかな雰囲気で国内外の出席者が殿下とお話しをさせていただく機会となった(写真1)。

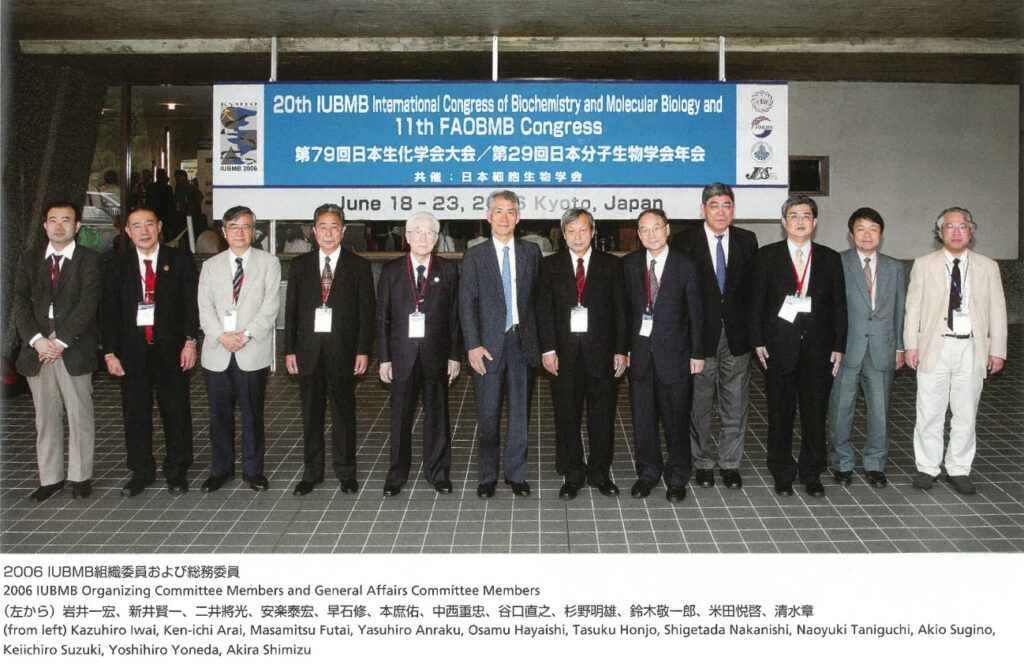

特別講演にはノーベル賞受賞以前であったが大隅良典博士をはじめとして11名のそれぞれの領域のまさに国際的なリーダーの研究者が講演を行い、全て超満員の盛況であった。プログラム委員長中西重忠、財務委員長新井賢一、財政アドバイザー上代淑人、そして私は総務委員長(事務局長)を拝命、また多くの方々がその準備にかかわった(写真2)。

この機会に本大会の開催の提案から開催までの経緯について記載させていただく。

本会の企画は1987年にIUBMB理事であった安楽泰宏(日本学術会議会員、生化学研究連絡委員会委員長)の発議により、準備を開始し、1988年コペンハーゲンで行われたIUBMB理事会に日本代表として安楽と谷口が出席し、わが国での主催を提案した。その後、私も何度かIUBMBの会議に出席した。1998年サンフランシスコで開催されたIUBMB理事会において本庶が京都での開催の公式発表を行い満場一致で開催国として採択された。

2000年7月16日から20日まで英国バーミンガムで行われたIUBMB第18回大会には安楽、新井、二井、鈴木、谷口らが出席し、Japan nightを日本生化学会の主催でHotel Hyatt Regencyで開催、大会の宣伝を行い、また総会では谷口が本会の説明を行った。2003年第19回大会がカナダのトロントで開催の予定であったが、折からSARSの患者が発生し、取りやめとなり、急遽モントリオールで第2回のHUPO(ヒトプロテオーム機構)学会との共催で10月8日から13日まで開催された。大会最終日にはHoliday Inn Selectで本庶、新井、安楽、谷口、(株)コングレから小倉徳子、古賀晶子が出席し日本生化学会主催のJapan nightを開催した(写真3)。

その後も私はオランダのアムステルダムでIUBMBのMary Osborn会長、De Pont財務委員長、Jacques-Henri Weil、Vitro Turk、William J. Lennarz委員らと大会の準備のための協議を重ねた。またハンガリーのブタペストでは新井と私がECメンバーに準備状況の報告を行い、情報共有を行った。国内では実に22回の会議を重ねた。上記のような経緯を経て開催されたが、学会では、公式記録によると70か国1地域から集まり、9281名(うち国外1099人、国内8182人)の参加者となり、同伴者を含め総登録者は9477名に達し、会議もすべて順調に推移し成功裡に終えた。特筆されるのは学生登録費を国際会議としては破格の7000円(事前登録6000円)としたことで、学生の参加は3216名に上った。

また大会前の2日間にわたりYoung Scientist Programも開催され、仲野徹が委員長として100名の地域代表にFellowshipを支給して集め、大会は成功裡に終えた。

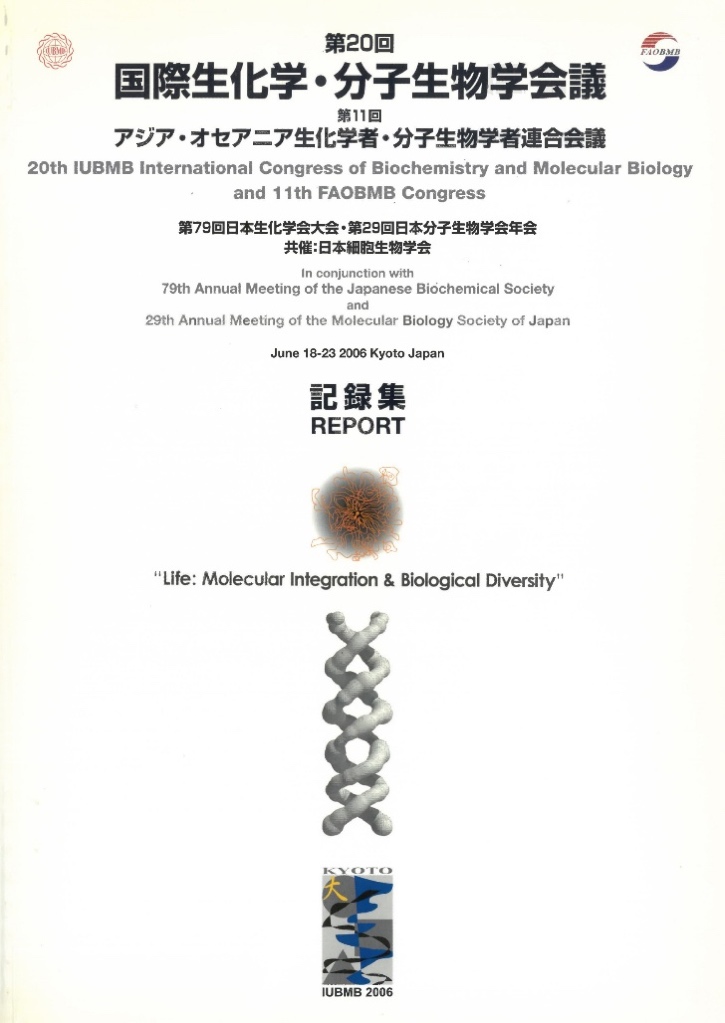

なお、本大会のまとめは、阪大医学部の鈴木と株式会社コングレの小倉、西村郁子、古賀などの献身的なご協力のもとに241頁にわたる膨大な記録集を完成した。中には多くの写真が掲載されている(写真4)

国際会議の重要性と若い研究者の方々へのお願い

このように当時は国際的な交流も比較的容易にできたが、残念ながら最近は円安、コロナ感染の影響もあり、この数年は、国際学会への若手の研究者の参加が少なくなっている。実際私の専門領域の一つである糖鎖生物学の領域でも昨年フロリダで行われたSociety for Glycobiolgyの学会では例年わが国から100名ほどの参加はあったのだが、昨年は若い人は数人でシニアの研究者を含めて10名ほどの参加に過ぎなかった。もちろん最近はWeb会議などでの参加は可能だけれども、やはりFace to Faceによる諸外国の研究者との研究面、そして文化面での交流は大きな意味を持つ。一方、アカデミアなどでの任期制が増え、留学後の就職の不安もあり、海外留学をする研究者も減っている。医学部でも臨床研修の義務化が進み、なかなか基礎医学への時間が取れなくなっていると聞いている。Research Mindを持った臨床医としてPhysician Scientistという語があるが、このような人たちが減ってきている。医学部ではMD・PhDコースが作られ一部の学生に期待をしているけれども、実際臨床研修をしているいわゆるレジデントの人たちを対象とするResearch Residentコースを作るなどの努力が必要に思われる。医療の実践には臨床技能に長けた人材養成はもちろん重要ではあるがResearch Mindを身に着けた臨床医の養成も必要と考えている。我々の時代は余裕があり、臨床医の方々が基礎医学の研究室で何年か基礎研究をして過ごすことも多かった。

2011年、日本学術会議の基礎医学委員会で多くのメンバーが中心になり、Postdocのアンケート調査をして報告書を出した経験がある。「生命系における博士研究員(ポスドク)並びに任期制助教及び任期制助手等の現状と課題」である(https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t135-1.pdf)。

当時でさえ、多くの研究者の就職先が減り、15〜20年後の状態が不安視されていたが、今やそれが現実のものとなってしまったと言えよう。博士課程に進学する学生の減少もあり国際的にわが国のサイエンスのレベルが低下していることは多くの方が指摘されている。国策としての科学技術のレベルの低下をどう補っていくかの議論をもっと積極的にやってもらいたいと思っている。数年前からもっぱら科学の実用化を重視し、医学領域では、創薬への実現性を議論することが多くなってきている。多くの我が国のノーベル賞受賞者の方々、あるいはそれに等しい研究を続けてこられた先達のご経験を見るたびに、その時点では基礎的な研究で、一見実用化には結びつかないと思われる研究が大きな成果をあげて発展してきた現実を見るたびに、改めて生化学などの基礎科学の重要性を強調したいと思っている。今後次の世代を背負って行かれる若い研究者の方々に、基礎科学の重要性を再認識していただきたいと心から願っている。

(大阪国際がんセンター研究所所長、大阪大学名誉教授)

生化学会役職歴

- 1993年度 理事

- 1994年度 常務理事

- 1997年度 理事

- 1998年度 副会長

- 2001年度 第74回日本生化学会大会会頭

- 2001年・2002年度 常務理事

- 2003年度 各種授賞等選考委員会委員長

- 2005年・2006年度 理事

- 2006年・2007年度 医科生化学・分子生物学教育委員会委員長

- 2006〜2009年度 JB編集委員会委員長